いつもご覧頂き本当にありがとうございます。

管理人の「はかせ」と申します。

今回は「学校の対応」をテーマに

総務省の調査で明らかになった

「杜撰な対応」の原因をまとめています。

今回の記事の基となるデータは、

総務省が行った調査、

になります。

この総務省の調査は最近の学校の評判に

即発される様に行われ、

全国の小学校・中学校・高校の中から

ランダムに選ばれた約250もの学校から

抽出された調査結果をまとめた物になります。

この調査で分かった事は、やっぱり学校は

「いじの事実を隠蔽してしまう」と言うこと。

この調査結果から学校が

「隠蔽」に走ってしまう事は

前から分かっていた事ではありますが、

統計という確かなデータで

明らかになってしまった事は

本当に残念な事でしょう。

そして最後にこの調査データを受けて、

- 私たち保護者が我が子のいじめを発見した場合にはどう対処すれば良いのか

- いじめを解決して行くには何をすれば良いのか

をまとめて行きたいと思います。

※この他にもこのサイトでは

私たち家族が子供の被害を通して

感じた事や学んだ事をベースにまとめていて

記事形式にして紹介しています。

「いじめ」が他人ごとでは無く

明日は我が子に降りかかる問題であり、

風化させない為にも実体験を基に

記事にまとめています。

もし、我が子が不登校になって

どう守って行けば良いのか

分からなくなった時にも、

あわせて読んで頂ければ

お役に立てる内容となっています。

実際に裁判を起こしたり、

弁護士や行政書士の方のお話を聞いたりと

解決策に向けて取り組んできた事の内容を

書いていますので

是非1度読んでみてください。

※いじめ問題と過去の裁判や判例についてまとめた記事はコチラ!!

総務省の調査結果から分かった事とは!?

今回総務省が行った調査は

平成30年3月に行われた

比較的に新しい調査内容となっています。

冒頭でも書いた様に

全国の小学校・中学校・高校から

ランダムに選ばれた250校に対する調査で、

- いじめに対してどのように対応をしているのか

- 重大事態に当てはまった時の対応

- その他関係部署との連携は取れているのか

大まかにまとめるとこの3つの事が

まとめられています。

この調査内容で

「やっぱり学校はいじめを隠蔽してしまう」

と判断した理由をいくつかの項目に分けて

これから説明していきたいと思います。

理由その1、全体の約4分の1がいじめの定義を限定解釈

この調査では250校の4分の1が

「いじめの定義」を限定解釈している事が

明らかになりました。

この結果は法律で定められた内容よりも

「範囲を狭く」解釈していると言うことで、

本来であれば「いじめ」なのに

学校で勝手に「いじめでは無い」と

判断していたと言うことになります。

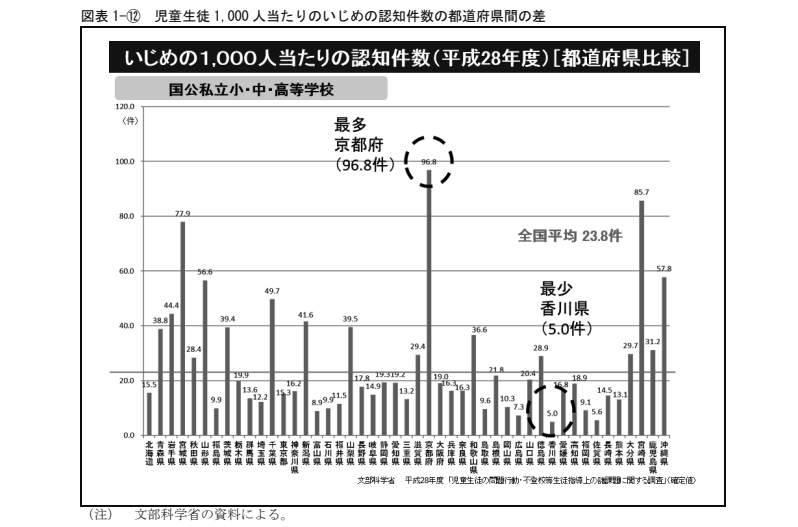

その根拠として調査結果のグラフを

ご紹介したいと思います。

出典元:『総務省 行政評価局』

出典元:『総務省 行政評価局』

このグラフでは生徒1000人当たりの

「いじめ認知件数」を表していて、

- 一番多いところで京都府の96.8件

- 一番少ないところで香川県の5.0件

である事が分かります。

なんとその差約19倍にもなることが

今回の調査で明らかになってしまいました。

本来いじめの定義は

法律で定められているのにも関わらず、

これだけの認知件数の差が出ているという事は

「その問題がいじめに当てはまるのか」が

各都道府県や市町村で勝手に判断されている

と言うこと他なりません。

それともう一つこのグラフには

ある事実が隠れていて、

「最近のいじめ」の傾向が今までと比べて

分かりにくくなってきているという事です。

その理由として、「スマホ」を使ったいじめが

暴力や物を壊したりする事よりも

多くなってきた事が挙げられます。

『こちらの記事』で詳しくまとめていますが、

中学校以上の子がスマホを持っている割合は

60%以上にも及ぶ事が

調査で明らかになっています。

それだけ子供でもスマホなどの

ネット環境に密接に関連していて、

下手すれば私たち大人よりも

ネット環境に詳しく依存している可能性は

大きいかもしれないと言う事になります。

簡単に言えば、大人に気づかれない様に

いじめをする事はたやすいという事です。

理由その2、関係各局との連携が図れていない

いじめ防止対策第14条では、

「地方公共団体は教育委員会や警察などの

関係機関と連携を図る目的で

協議会などを設置することが出来る」

としています。

学校だけに留まらず問題の早期解決の為に

積極的に協議会などを設置して

情報共有したり被害者家族の保護に

努めるように定めていますが、

今回の調査で設置されていない所がある事が

判明してしまいました。

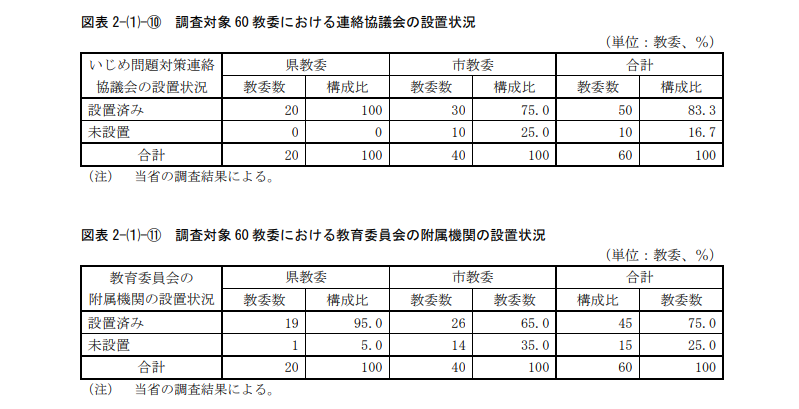

出典元:『総務省 行政評価局』

この関係各局との連携(協議会の設置)が

成されていない所は、

主に県の教育委員会で約3%、

市の教育委員会で30%にのぼる事が

明らかになっています。

いじめ問題が多くなる小学校と

中学校を管轄しているのが

「市の教育委員会」になりますから、

関係各局との連携が取れていない事は

非常に危険と判断せざるを得ません。

この調査で関係各局との連携、

しかも連絡協議会を設置しない理由を

次の様に挙げており、

先ほど書いた「定義の限定解釈」に

拍車を掛ける内容となっています。

【関係各局、連絡協議会の未設置の理由】

- 今後、設置予定

- 県の教育委員会との連携が取れているから

- そもそも「努力規定」(設置しなくとも良い)の為、必要無いと判断

いじめに対する対応や方針をまとめた内容が

「いじめ防止対策推進法」になりますが、

そのほとんどが義務ではなく

努力規定に留まる内容になっいます。

仮に定めていなくとも違法では無いのですが、

今までの事件や自殺の報道、

保護者からの訴えで

何も行動に移さないとなれば

「怠慢」の何者でも無いでしょう...。

理由その3、いじめっ子側の親に連絡していない

私自身、子供のいじめを

裁判で争った身なのですが、

他の件の場合も言える内容で

加害者側の言い分が

「聞いていない」とか「学校の説明と違う」と

言い訳する時が多いと思います。

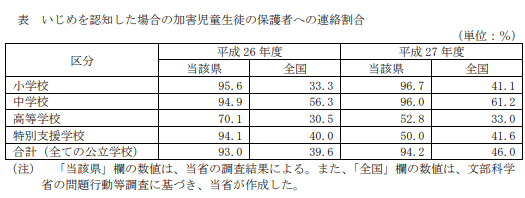

この件についても統計から、

全国平均で加害者側にキチンと連絡や

説明をしている割合が

約40~46%位にしかなっていない事が

判明しています。

出典元:『総務省 行政評価局』

出典元:『総務省 行政評価局』

任意に抽出した学校を対象として

全国平均のデータを比較した表になりますが

キチンと学校が指示指導していけば

いじめの認知件数にも

ここまで平均値に差が出来ることは

無いと思います。

この表からは、抽出した学校を

非難するわけではありませんが、

あまりにも差が開きすぎて信用性すら

疑ってしまう内容になっています。

加害者側にキチンと連絡していないのであれば

事実関係は判明しませんし、

このデータは学校で勝手に話が

止まっている証拠になります。

何よりも学校が隠蔽しているのではないかを

裏付ける内容になるでしょう。

理由その4、いじめの認知漏れについて

今回調査対象となった学校の中で

一校につき3件実際にあった件を挙げてもらい

169校約400件のいじめ事件を基に

調査したところ、

「問題の認知漏れ」について

次の事が判明しました。

【認知漏れについて判明したこと】

- 「継続性」が無いから認知しなかった

- 「当事者間の力のバランス」に偏りが無かったから(同等の立場だから)

- 加害者の悪意が見られなかったから

前段にも挙げた内容が

反映しているのかも知れませんが、

定義に書かれていない「継続性」だったり

「力のバランス」などが

認知漏れの原因に繋がってしまっている事が

この統計で明らかになっています。

中には「問題が一度も起きなかった」として

教育委員会に「0」と報告している学校もあり

各都道府県の認識にバラツキがある事や

勝手に「無かった事」にしている学校が

後を絶たないようです。

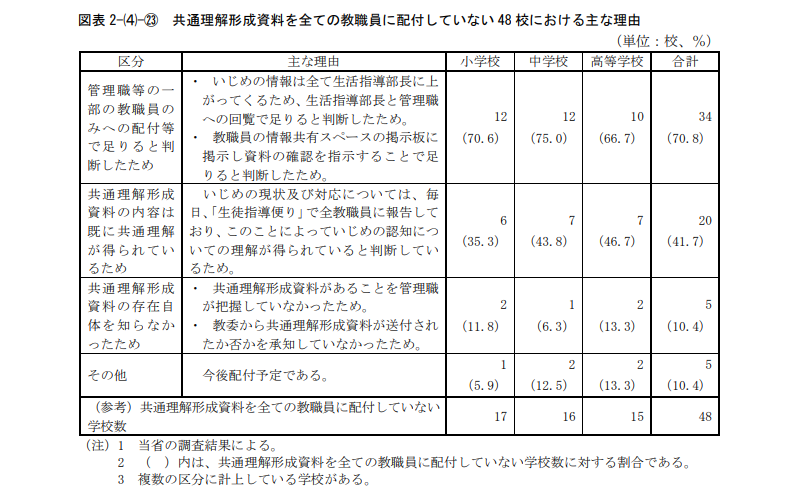

理由その5,教師自身の研修が出来ていない

もし、いじめ問題が起きても

それを対処する先生がキチンと

研修を受けていなかったり

非常識な言動で生徒を逆に

傷付けたりしてしまう事が多い事も

この調査では明らかになっています。

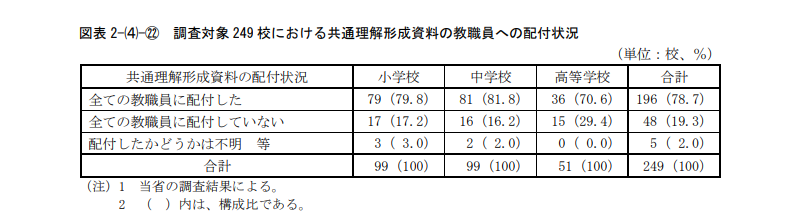

各学校で調査した内容では

過去の事例や研究資料を使って

研修をしていない学校がどれ位有るのかが

統計でハッキリとしてしまいました。

調査全体の約20%の学校で

一部の先生にしか資料の配付を行っていない事

約2%で配布したかどうかも分からないと

回答している事が判明しました。

その主な理由として、

- 生徒指導の先生が担当しているのでその先生だけ見ていれば良いと思ったから

- 回覧板形式にまとめているから指導は不要

- 教育委員会にやれと言われていないから

これら3つの意見が最も多く、

学校の対応が最早「お役所仕事」と一緒だと

判断せざるを得ない状況です。

いじめ問題の対策や対応などの方法を

学ぶ機会が無いので、

先生同士のコミュニケーションも

次第に希薄になってしまう事が

負の連鎖の原因であるとも言えるでしょう。

この調査結果で「隠蔽」だけで無く、

1人の教師だけに問題を

押しつけられる環境も

見て取れる内容となっています。

総務省の調査結果から考える「私たち親が我が子に出来る事」とは何か!?

これらの総務省の調査結果を振り返って

我々保護者が出来る事は何かを

まとめて行きたいと思います。

結論から言うと

「学校は当てにならない」

と言うことが分かります。

まるっきり当てにならないのでは無く、

私たちも積極的にいじめの法律など

知識を付ける必要があると言う事です。

学校の責任を追及するのにも

何が問題になっているのかを

知識として知らないと何も出来ないでしょう。

確かに学校によっては

キチンと対応してくれる所や、

昔の金八先生の様に熱意ある先生が

担当してくれる学校もあるかも知れません。

しかし学校も組織であるために

対応にも「限界」があります。

そしてその手の届かない所を

どうするのか考えて行くと、

やはり私たち自身知識を付ける事が

必要だという答えにたどり着きます。

いじめ問題を考えて、

何が問題になっていて

誰がどうすれば良いのかを

私たち自身で「証拠」を基に

まとめて行く事が必要になるということです。

学校が隠蔽に走る事を非難するのは

後ででも出来ますので、

それよりもこれからどうすれば

この問題が解決するのかを

考えていく方が建設的になるでしょう。

呆然...総務省の調査で分かった学校の杜撰な対応の原因 まとめ

今回は「学校の対応が酷い理由」として、

最近明らかになった総務省の調査内容を基に

解明していく記事となっています。

この調査では、

- いじめを限定解釈して問題があっても「無いこと」になっている

- 関係各局との連携が図れていない

- 加害者側の親に連絡していない

- 認知漏れがある

- 教師自身の研修が出来ていない

以上5つの項目が判明しており、

学校の対応の杜撰さを証明する

内容となっています。

これらを踏まえて、

我が子のいじめが判明した時に

何が出来るのかをまとめると、

- この問題が起きたときに責任がどこにあるのか明らかにする

- その問題の責任を追及する為にも私たち自身が法律などの知識を得なければならない

以上の事が我々の出来る事として

述べさせて頂きました。

これらの知識を予め得ておくと、

いざ裁判を起こすと考えた場合に

証拠を集める時に非常に役に立ちます。

裁判で勝つ為にはどうしても

「証拠」が無くては前に進む事が出来ません。

さらに、毅然と対応する事が出来るようになり

我が子の信頼にも繋がると言えるでしょう。

そこで、「いじめ-ラボ」では

我が子のいじめ発覚から

裁判を起こした経験を元に

「相談コーナー」を実施しています。

もし、今現在いじめを受けて

誰にも相談できずに

1人で抱え込んでいるのなら

「いじめ-ラボ」に一度お話を

聞かせてもらえませんか!?

我が子が不登校になった時の話や

そこから学校へ復帰した経緯など、

記事には書いていない事も

話をさせてもらっています。

私たちが経験した内容が

少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。

いじめの対処法 「分からない」「どうすれば」をメールで受付中!

この記事で書いている内容は

私たちの子が実際に受けたいじめを

ベースにまとめています。

さらにこの記事を読んでいる

あなたをはじめ、

今現在いじめで悩んでいる方々に

少しでもお役に立てれる様に

日々勉強をしています。

そこで今回は記事の紹介だけで無く

これからどうやって

この問題と向き合って行くか、

分からない事などについて、

私たち家族が経験した事を中心に

『「いじめ-ラボ」の相談コーナー』で

随時相談を受け付けております。

- 我が子にいじめが発覚して、これからどうして良いのか分からない

- 学校がキチンと対応してくれなくて不安だ...

- 子供の様子がいつもとおかしい

- 誰にも相談出来なくて、今の気持ちを聞いて欲しい!

など、具体的な内容について

相談を受け付けていますので、

私たち家族の経験が

少しでもお役に立てたら嬉しいです。

※「いじめ問題」について具体的な質問やお問い合わせを受付中!

長文になりましたが、

最後まで読んで頂き

本当にありがとうございました。

コメント