いつも記事を読んでくれて

本当にありがとうございます。

いじめーラボ管理人の「はかせ」です。

「いじめ-ラボ」と併せて、

行政書士としても「いじめ問題解決」に向けて

『ひまわり行政書士事務所』を運営しています。

今日も「いじめ解決」に少しでも役に立つ

情報をまとめて行きますので

宜しくお願い致します。

今回は『高校生のいじめ 対処法』

というキーワードで

高校生の我が子にいじめが起きてしまった場合の具体的な対処

について記事にまとめてみました。

今回の記事は特に、

- 高校生の我が子のいじめを最近知った

- 高校生なので相談しにくく、誰に相談して良いのか分からない

- なかなか学校が対応してくれない

- 不登校気味で「留年」してしまわないか心配

- いじめの内容に暴力がある

- 学校(担任)の対応に不満がある

以上の項目に当てはまる方に

オススメの内容となっています。

文部科学省が発表している

「いじめの認知件数」のデータでは

高校で起きるいじめの件数は

小学校と中学校とを比べると

少ないのですが、

年間約17,800件くらいの件数が

(平成30年度、国・公・私立合せて)

高校で起きている事知っていましたか??

なんと1日平均49件のペースで全国の高校で

いじめが起きている計算になります。

この数値はあくまでも

「認知件数」から推測されるデータなので、

実際にはもっと多くのいじめ問題が

日頃から起きていると

考えても良いのかもしれません。

「いじめ-ラボ」では今回の記事を始め、

「我が子のいじめ」を解決する為に

情報を発信していますので、

他の記事を良かったら読んでみてください。

少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。

※いじめ問題と過去の判例などについてまとめたサイトはコチラ!!

『いじめ-ラボ 我が子のいじめで「親がとるべき対応」を詳しくまとめたサイト』

※行政書士として「いじめ」と「学校やいじめっ子」との対応について相談受付中!!

自殺率NO.1の高校生のいじめ 発覚したらまず始めにすべき対処法とは!?

高校生の我が子に「いじめ」が発覚した時

まず始めに何をしたら良いのか!?

結論からまとめると、

- 早急に「第三者機関(NPO法人や専門家など)」に相談する事

- 学校が対処せざるを得ない(協力しなければならない)状況を作る事

この2つが高校生の我が子に

「いじめ」が発覚した時の対処法となります。

高校生になっても「いじめ」は

学校の内部で起きる事(ほぼ9割方)なので

学校の協力が無ければ解決は難しいと

私は実体験を通して実感しました。

しかし、仮に学校で起きている

「いじめ」を認めて貰ったとしても、

学校側が「我が子の今の状況」を

把握できてるかは別問題であり、

結果的に「加害生徒側」を優先した

対応を行われる事も多いです。

さらに高校生ともなると

ほぼ大人と同じなので、

個人(子ども)の問題に

大人(親)が介入すべきかどうか

戸惑う事もあるでしょう。

この事が原因で高校生の子どもは

誰にも相談することも出来ずに

「いじめを受けている自分が恥ずかしい」

「自分で何とかしなきゃいけない」

と思い込んでしまい、

ますます解決が難しくなる事が

少なくありません。

では、次の段落で

- 「第三者に相談する事」

- 「学校に協力(対応)せざるを得ない状況にする事」

これが何故必要なのかについて理由をまとめて行きます。

「第三者に相談」と「学校が対処せざるを得ない状況を作る事」が重要な理由とは!?

今回の「高校生のいじめの対処法」について、

- 早急に「第三者(NPO法人や専門家など)」に相談する事

- 学校が対処せざるを得ない状況を作る事

がなぜ必要なのかについて

この段落でまとめて行きたいと思います。

誰しもが「学校=隠蔽」のイメージが

定着しているのにも関わらず、

それでも「学校」に相談や対処を

お願いする事の理由について

明らかにしていきます。

高校は「義務教育」ではない事

高校生のいじめは義務教育ではないので、

いじめは単なる「子供間の問題」として

片付ける事が出来なくなります。

併せて「被害生徒」と「加害生徒」とを

離れさせる事ができる可能性が高くなり、

「学校の協力」を得る事が出来れば

義務教育ではほぼ不可能だった

「加害生徒」に対する

厳しい指導も出来る可能性があります。

ただ、義務教育から抜けた事で

デメリットもあり、

いじめで不登校になって

単位が足らなくなった場合には

「留年」の問題が発生してしまいます。

義務教育の環境では進級や進学は

自動的なのに対して、

高校生の場合だと義務教育の時よりも

「被害生徒」が受けるデメリットの方が

度合いが大きいので、

第三者機関への相談や学校に協力して貰う事が

より一層必要になると言えるでしょう。

「いじめの事実」を客観的に見る事ができるから

いじめの事で学校と話し合いを始めると、

必ず「いじめを認める・認めない」

といった話になります。

そして話し合いが平行線のまま、

何日経っても解決しないケースが

非常に多いです。

特に、あなたが我が子のいじめについて

学校に求める事として

- 懲罰を求める事

- 謝罪を求める事

- 学校の管理責任を求める事

この3つは必ずと言って良いほど

求める内容だと思います。

ただ、この3つを明確にしようとすればする程

「相手側の態度」は硬直して行く事になります。

なぜならば「責任」を認めてしまう事になるからです。

もちろん相手側の責任を追及する事は必要で

間違ってはいないでしょう。

しかし、相手側の対応が硬直してしまえば

対応が遅れて何年たっても解決しません。

今現在いじめられた事について必要な事は

「責任を追求する事」ではなく、

「我が子が受けた傷」を

どう対応するべきかのハズです。

どうしても「いじめられた事」が許せなくて

「責任問題」を追求する時こそ

「第三者(この場合は弁護士)」に

相談するべきと私は考えます。

その理由として、

- 客観的に「いじめ」を見る事が出来る

- 離れた視点から見る事で「分かる事」がある

- 冷静に今の状況を考えて対応を見いだせる

以上、3つの理由があるからです。

私も「いじめーラボ」を運営しつつ

行政書士として(2020年になってから)

いじめ問題の対応をしていますが、

いつの間にか「我が子のサポート」から

「責任問題」にすり替わって

時間的にロスしているケースが多い事に

気が付きました。

さらには「いじめ」は

ナイーブな問題でもあるので、

気軽に相談出来ずに精神的にも

参ってしまう事も少なくありません。

そんな時にいじめ対応の専門家に

(弁護士をはじめ、カウンセラーの方など)

直接相談する事で

「対応の見通し」と「安心感」を

見出す事が出来るでしょう。

繊細な問題だからこそ1人で抱え込まずに

相談するべきだと、

子どものいじめを実際に経験して感じました。

高校生のいじめは「自殺率」が一番高い

この記事で高校生のいじめの対処法として

- 学校が対処せざるを得ない状況を作る事

- 第三者に相談する事

をオススメしている

最大の理由として挙げられるのが、

『自殺率が一番高いのが高校生』

という事実があるからです。

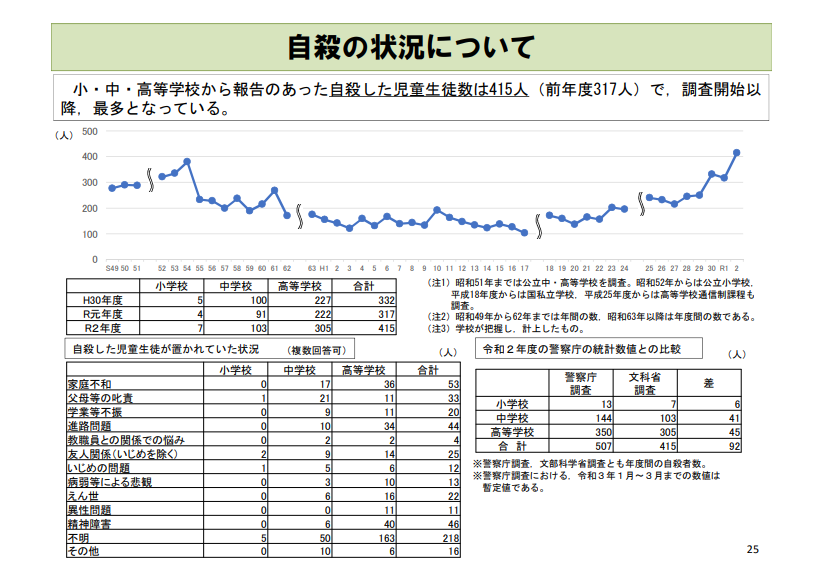

文部科学省が発表した

調査報告書(令和2年度版)では

高校生の自殺した件数と

中学生の自殺した件数を比較すると

約3倍の違いがある事が

明らかになっています。

ちなみにグラフだと、

出典元:文科省 令和2年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果

年間で415人自殺している事

が判明しています。

この年の中学生のいじめ認知件数は

81,383件に対し、

(自殺者数103人)

高校生のいじめ認知件数は

14,433件

(自殺者数305人)

いじめの件数は高校生が低いといって

自分で問題を解決させようとすれば

最悪自殺まで発展する可能性がある事が

このデータで判明しています。

以上、高校生のいじめの対処法として

- 第三者に相談する事

- 学校が対処せざるを得ない状況を作る事

以上をオススメする理由として

- 高校は義務教育では無い事

- 「いじめの事実」を客観的に見る事ができるから

- 高校生のいじめは「自殺率」が一番高い

を挙げさせてもらいました。

特に学校との連携が図れないと

(主に学校の対応が悪いから計れない)

「留年」や「退学」などの重大な問題に

発展してしまうので、

早急に「我が子の被害について相談」するか

「専門家に相談」するのか対処法を

決めるべきだと私は考えます。

また、高校が「私立」か「公立」かによっても

対処法が変わってきます。

「私立」の場合には教育委員会の管轄外になり

学校法人やその他法人が

管理する事になりますので

実質は学校法人が一括して

問題を対応する事になります。

(身内の問題になるので閉鎖的になる)

ますます第三者機関への相談を

進めて行くべきだと個人的に考えます。

では次の段落で高校で起きる

いじめの手口とその対処法について

まとめて行きたいと思います。

自殺に追いやる高校生のいじめの手口とその対処法 具体例

実際に我が子が高校でいじめの被害を受けて

過去の判例や最近のニュースで

報道されている内容などを調べて行くと、

大きく分けて4つの手口に

分かれる事が判明しました。

その4つの手口は次の通り、

- 外見で悪口を言われる場合(陰口のケースも含む)

- 仲間はずれの場合

- 物を隠される(盗られる)場合

- 暴力が関係する場合(性的な嫌がらせを含む)

高校生だからといって

特別な手口が増える訳ではないのですが、

小学校と中学校の時の手口と

あまり変わらないので

相談せずに我慢して放置されるケースが多く

余計精神的なダメージが大きくなるのではと

個人的に感じます。

さらに高校生にもなると

「進学」だったり「就職」だったりと

人生の分かれ道に立たされる場面が

多くなります。

家族環境だったり男女問題や将来設計など

少なからずストレスも相まって

誰にも相談する事が出来ず

独りで問題を抱え込んでしまう事も

あるでしょう。

手口が幼稚であるが為に

被害を受けている生徒の自尊心に

ダメージを与える事になって、

結果的に「自殺」に追い込む事になる

「負の連鎖」が起きていると

言えるのかも知れません。

では、今現在起こっている

「高校生のいじめの手口」の対処法を

具体的にまとめて行きたいと思います。

事実関係をまとめて調査する事

実際に我が子のいじめを学校に

調査してもらった内容を見てみると

人格を否定する内容を

常日頃からされていた事

が判明しました。

いじめの内容に暴力なども

あると思いますが、

相談を受けていると「悪口や陰口」が

大半を占めている様な感じがします。

考えてみれば暴力などのいじめは

足が付くのが早いので

「悪口や陰口」など目に見えないいじめが

多くなるのは当り前なのかも知れません。

実際どんないじめがあったのか

匿名でのアンケートを取ってみると

判明する時があるので

被害の内容を調べる時には

匿名のアンケートは重要なツール

になると思います。

また、アンケートなどと併せて、

学校側へ「いじめの調査」を要求する事も

必要になります。

高校生の問題に大人が首を突っ込む事を

ためらう方がいますが、

文科省のデータを見る限り

「初期対応」を素早く行わないと

いじめ問題が悪化して行きます。

なので、

- 我が子の様子が少しでも塞ぎがちだと感じたら担任を始めとする先生方に相談する事

- 学校だけに留まらず、第三者機関に相談する事も視野に入れて対応を図る事

- 高校生だからといって「親が介入する事」をためらわない事

この3つの方法をベースに

「いじめの事実関係」をまとめる事が

大事になるでしょう。

特にこれから必要な事として、

我が子のいじめを要望書にまとめる事で

いじめの事実を学校側に「認めて貰う」から

「認めさせる」にシフトする事が

必要になるでしょう。

つまり、学校がいじめの事実があったと

理解した上で、

「いじめがあった」と言わせる事が

(学校がメインで調査すること)

「問題解決のプロセス」で

一番必要なのだと思います。

出来るだけ早めに学校に協力を仰ぎ、

学校がダメなら教育委員会(公立)や

設置者(私立)に

直接協力を仰ぐ事が必要です。

「言った、聞いてない」を無くす為に

「書面」で行う事も忘れずにしましょう。

不登校になった(なっている)場合の対処についても話し合う

高校生に限らず、いじめの被害者は

不登校になる事がほとんどであると

文部省の調査や実際に相談を受けてみて

判明しています。

さらに、「学校に行きたい」のにも関わらず

被害を受けた側が学校を休む羽目になる事が

ほとんどで、

何不自由なく加害生徒が学校に通ってる事が

学校の対応に不信感を感じる原因

にもなっています。

高校生になると義務教育ではないので、

「不登校」で単位を取得出来ないと

「留年・退学」にまで繋がってしまいます。

最悪の場合を避ける為に、

「不登校になってしまった子」へのサポート内容について対処法を学校と話し合う

必要があるでしょう。

この認定を受けるに当たって

高校が文部科学大臣に指定を受ける事が

前提になるので、

「学校との協力」が必要不可欠になります。

また高校が指定を受けるためには

高校側が申請をしなければならず、

時間が掛かる場合もありますので

その間に補習などの対応も

必要になるでしょう。

私たち家族の場合も補習を受けつつ

(夏休みとか)

テスト対策を先生と一緒に行ってきました。

いじめで不登校になった場合には

早急に不登校への対処法を実施しなければ

「重大な事態」に発展してしまいますので

不満はまず置いておいて

「我が子の不登校の対策」について

話し合うべきと考えます。

クラス替えをお願いする事

いじめた生徒と離れるために

「クラス替え」を行う事も

一時的な対処にはなりますが、

被害を回避する為の対処法になります。

義務教育の場合と同じ様に

クラス替えをする場合には

学年主任をメインにクラスを

割り振っていきますので、

いじめの話し合いをする時には

同席して貰うと良いでしょう。

また、学年主任に限らず

「信頼できる先生」を1人でも多く

作る事も必要になると私は考えます。

場合によっては

専門科のクラスの場合もあり

(看護科だったり服飾科だったり)

クラス替え自体が出来ない場合もあるで

「信頼出来る先生」は出来るだけ

作る様にしておきましょう。

専門家や警察に相談する事

冒頭でも説明してきた様に、

高校生のいじめは「自殺」に繋がり安いので

早急に弁護士や行政書士を始めとする

専門家に相談するべきだと

私は考えています。

特に「暴力」や「性的嫌がらせ」

「金銭」が絡んでいるいじめであれば

弁護士や警察に対応して貰う事で

指導にも強制力が出てきます。

その反面、我が子のサポート体制を

中心に対応する場合や

(不登校対策や悪口がメインの場合など)

裁判を起こすまで行かないケースであれば

行政書士の方が小回りが効く場合があります。

いじめの対応についてはケースバイケースで

様々な対処法がありますので、

まずは今受けている被害を明確にして

学校に現状を訴えつつ

専門家に相談するのが良いでしょう。

以上、この段落では

高校で起きるいじめの手口と

その対処法についてまとめてきました。

具体的な対処法として

- 事実関係をまとめ調査する事

- 不登校になった場合の対応について話し合う事

- クラス替えを検討する事

- 専門家や警察に相談する事

4つの対処法を挙げ、

学校に相談しつつ「外部機関」にも

相談をする事をオススメしています。

どうしても学校だけの対応だと

「内部」で済ませようとするケースが

起きてしまいますので、

外部機関に相談する事で

責任を追求する事も可能になるでしょう。

ただ、責任問題になると時間がかかるので

注意が必要になります。

- 「裁判によらずに解決したい」

- 「学校とこれからの事について詳しく話を聞きたい」

以上の場合には行政書士の方が

弁護士よりも対応がスムーズである

場合があります。

いかにして「冷静に」、

我が子が復学する事など

安心して学校に通える様にするのか

「交渉術」が必要になって来るでしょう。

モンスターペアレントと言われない様に

上手く交渉・相談する事も

必要になるのかも知れませんね。

※学校との話し合いやいじめの事実関係などを明確にするための方法をまとめた記事を載せていますので、一度読んでみてください。

自殺率NO.1の高校生のいじめ 発覚した時にすべき対処法とは!? まとめ

今回は『高校生のいじめ 対処法』という

キーワードで

高校生の我が子にいじめが起きてしまった場合の具体的な対処法

について記事にまとめてみました。

まず、我が子にいじめが起きていると

知ったときに最初にするべき事として

- 第三者(NPO法人や専門家など)に相談する事

- 学校が対応せざるを得ない状況にする事

になると説明してきました。

その理由として「高校生の自殺率」が

小学校や中学校などと比べると

約2倍近く高くなる事が

文部科学省の調査データで

明らかになった事が挙げられます。

ほんの些細な事や「じゃれ合い」と思われる

からかいだったとしても

高校生の心は深く傷付き

倒れてしまいやすいと言えるからです。

さらに高校生はほとんど大人として

扱われる機会が多く、

多少の悩みでも独りで抱えてしまったり

自分で何とかしなければといった

プレッシャーに悩みやすい時期である事も

関係していると私は感じています。

そして、高校生で起きるいじめの

具体的な手口とその対処法について

詳しくまとめてきました。

実際のいじめ4つのパターン(手口)として、

- 外見で悪口を言われるケース

- 仲間はずれにされるケース

- 物を隠される・盗まれる(主に金銭)ケース

- 暴力が関係する(性的嫌がらせを含む)ケース

に分けられ、

学校が対応せざるを得ない状況に

するための対処法を4つ、

- 事実関係をまとめる事

- 不登校になった場合の対応について話し合う事

- クラス替えを検討する事

- 専門家や警察に相談する事

まとめてきました。

我が子が安心して学校に復学出来る様に

「目的を定めた学校との相談・交渉術」も

必要になる時もあるでしょう

我が子のこれからを

どうしていくべきか「冷静」に考え、

ベストな対処法を選択すべきだと

私は考えます。

いじめの対処法 「分からない」「どうすれば」をメールで受付中!

この記事で書いている内容は

私たちの子が実際に受けたいじめを

ベースにまとめています。

さらにこの記事を読んでいる

あなたをはじめ、

今現在いじめで悩んでいる方々に

少しでもお役に立てれる様に

日々勉強をしています。

そこで今回は記事の紹介だけで無く

これからどうやって

この問題と向き合って行くか、

分からない事などについて、

私たち家族が経験した事を中心に

『「いじめ-ラボ」の相談コーナー』で

随時相談を受け付けております。

- 我が子にいじめが発覚して、これからどうして良いのか分からない

- 学校がキチンと対応してくれなくて不安だ...

- 子供の様子がいつもとおかしい

- 誰にも相談出来なくて、今の気持ちを聞いて欲しい!

など、具体的な内容について

相談を受け付けていますので、

私たち家族の経験が

少しでもお役に立てたら嬉しいです。

※「いじめ問題」について具体的な質問やお問い合わせを受付中!

長文になりましたが、

最後まで読んで頂き

本当にありがとうございました。

コメント